债务周期,长期利率走势

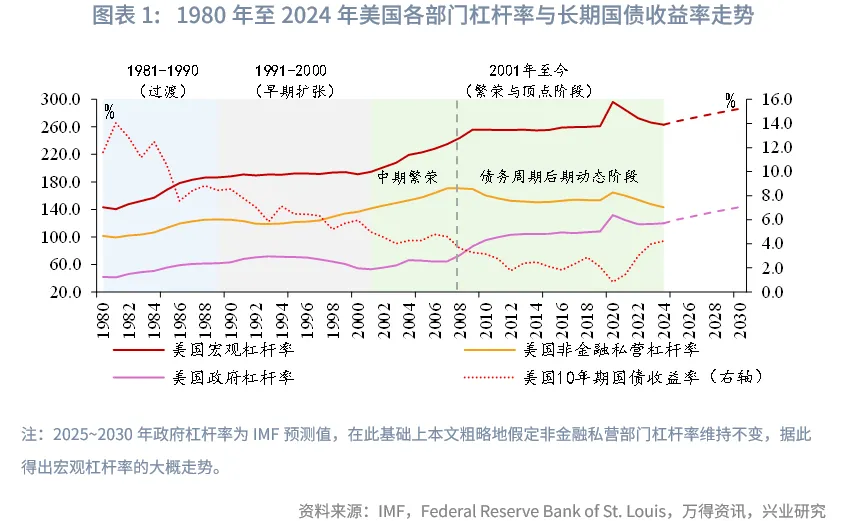

1980年代美国经历了前所未有的高通胀与高利率冲击。在旧周期的通胀惯性被强力清算、货币政策框架随之重塑之后,全球利率体系逐步进入由美国主导的全球第三轮长期债务周期,并延续至今。本轮债务周期当前进入“繁荣与顶点(债务周期四阶段中的第二阶段)”的“后期动态”阶段,主要经济体想实现的是通过经济增长快于债务增速来进入温和的去杠杆阶段(债务周期四阶段中的第三阶段,目前尚未进入),这也使得本轮债务周期可能会较以往两轮持续的更久。

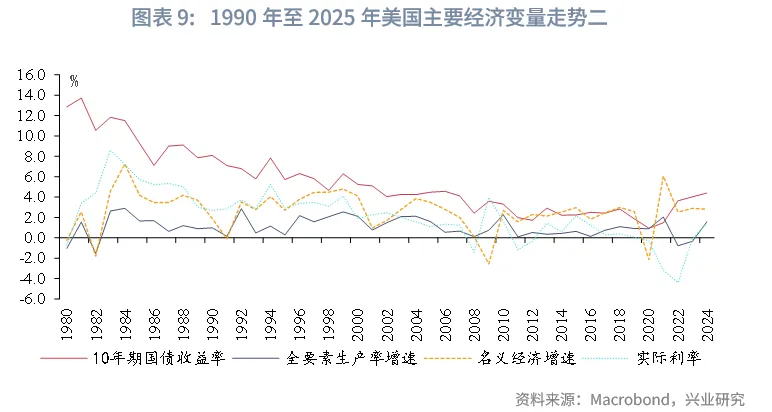

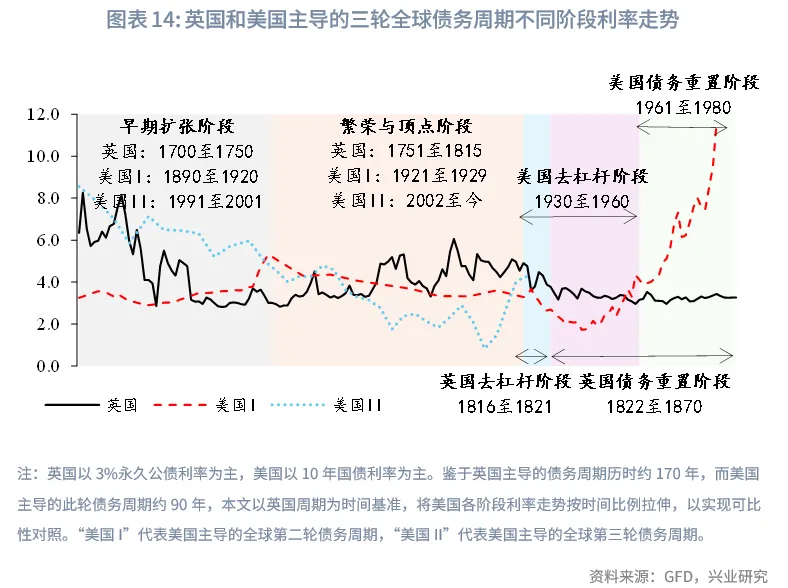

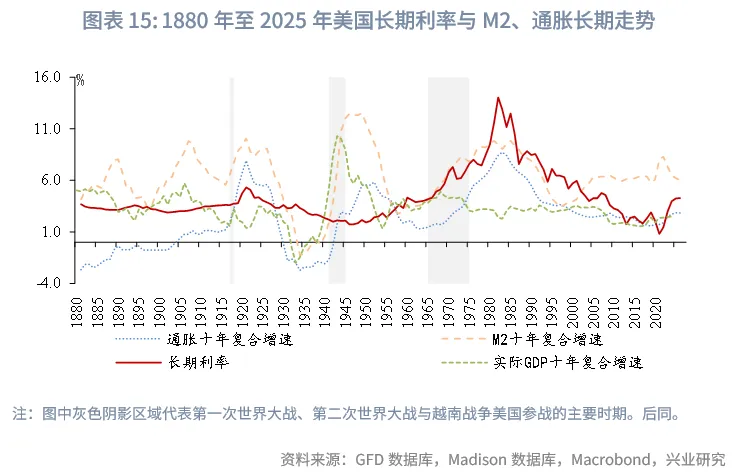

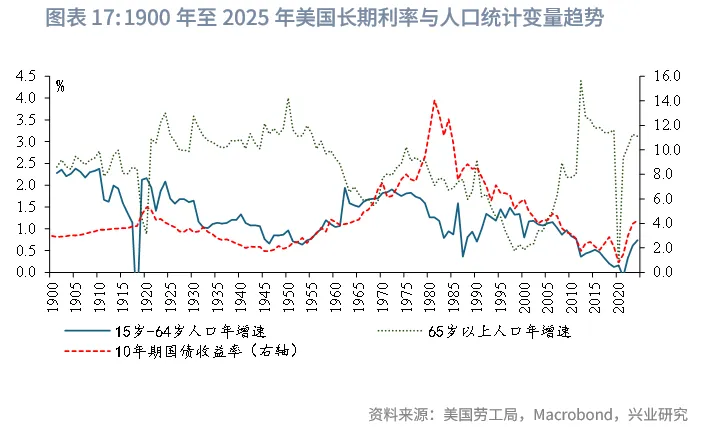

三轮全球长期债务周期相同阶段的利率表现并不存在固定模式,其差异更多源于人口结构、宏观政策框架与加杠杆主体的变化。不过可以发现三百余年债务周期和利率历史存在一个共同规律:除美国在1980年前后通胀预期全面脱锚以及二战后人口大爆发导致的异常尖峰外,其他时期长期利率上限普遍保持在5%-6%以内。将这一规律映射至当前债务周期,本轮债务周期开启后长债利率漫长下行至2020年,此后10年美债利率最低逼近0.5%后开启反弹,2023年一度触及5%。考虑到人口老龄化趋势难以逆转,以及美国在20世纪70年代结构转型后主要由资本市场吸纳大量资金而非实体经济,在美国政府宏观调控得当情景下长期利率大幅上行风险(大幅突破5%-6%区间)总体可控,但中枢相较于新冠疫情前确实存在明显抬升。同时若长期利率确实存在脱锚风险,类似于美国二战后的收益率控制手段也是可以采用并在一定程度上压制利率的,当然这会进一步侵蚀美国信用。极端情况下如果市场不再相信美国政府调控能力,那么长债利率将脱锚,出现大幅上涨。

感谢前研究员黄丽灵对本文的贡献。

1980年代美国经历了前所未有的高通胀与高利率时代。随着货币政策框架的重塑,全球进入由美国主导的第三轮长期债务周期,并延续至今。本文系统回顾1980年以来这一债务周期的演进特征,重点剖析在“财政—货币”政策协同加强背景下长期利率的运行逻辑。当前主要发达经济体普遍步入“高利率—高债务”组合,债务周期已逼近“顶点阶段”,回顾此轮债务周期的演化路径对判断未来利率走势具有重要启示。

本文将此轮周期与英国主导的第一轮债务周期及美国主导的上一轮债务周期进行对比,发现长期利率不仅反映短期需求与通胀波动,更深受财政—货币制度、人口结构趋势和金融一体化格局的制约。尽管目前利率定价更多由债务可持续性主导,但本轮债务周期在人口老龄化与潜在增速持续下降的背景下,利率上限或受到结构性压制。

一、美国主导的全球第三轮债务周期阶段划分

本文将美国主导的全球第三轮债务周期划分为以下四个阶段:1980年至1990年(新旧周期过渡阶段)、1991年至2000年(早期扩张阶段)、2001年至今(繁荣与顶点阶段)。基于Dalio对当前债务周期的判断,我们可将2001年至2008年划分为中期繁荣阶段,其主要特征是信贷扩张加速与资产价格泡沫的同步上升。2008年金融危机至今,进入债务周期的“后期动态(late-cycle dynamics)”阶段。这一阶段的核心特征在于去杠杆与再杠杆并存、货币政策边际效力下降,财政与货币政策一体化,以及高债务、高通胀与社会分裂并行,债务周期已逐渐逼近顶点。因此,本文将2001年至今的繁荣与顶点进一步划分为两个小节进行讨论:其一为“中期繁荣阶段”,其二“后期动态阶段”。

二、不同阶段的利率表现

2.1 1981年至1990年:新旧债务周期的过渡阶段

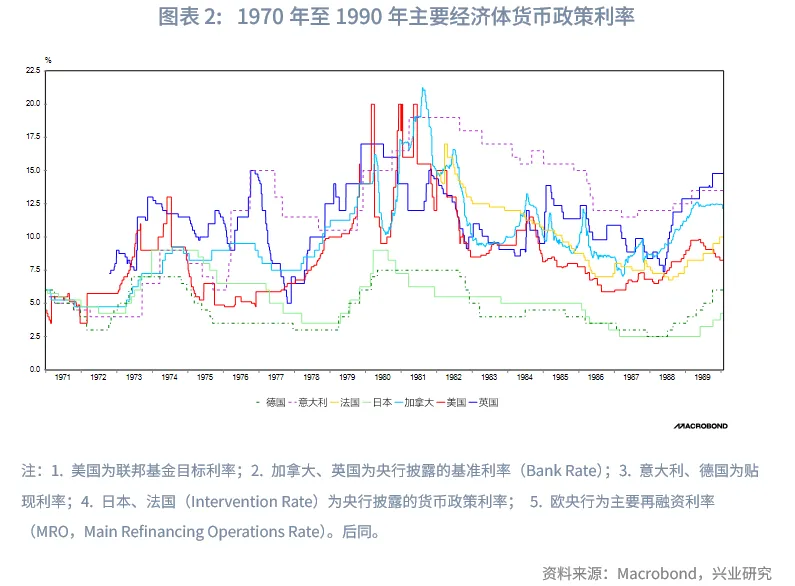

步入1980年代,全球经济进入典型的“旧周期清算—新周期孕育”阶段。美国以极端紧缩打破通胀惯性,重塑货币政策框架,却又在监管缺失下以储贷危机完成旧周期风险的出清。其他主要经济体则在资本流动加剧的背景下重新校准自身的政策边界。由此,一个以美国为全球锚、德国为欧洲锚的国际利率体系形成。在这一时期,主要经济体的利率水平、金融监管架构都发生显著转折,为后续二十余年的“大缓和”奠定了制度与市场基础。

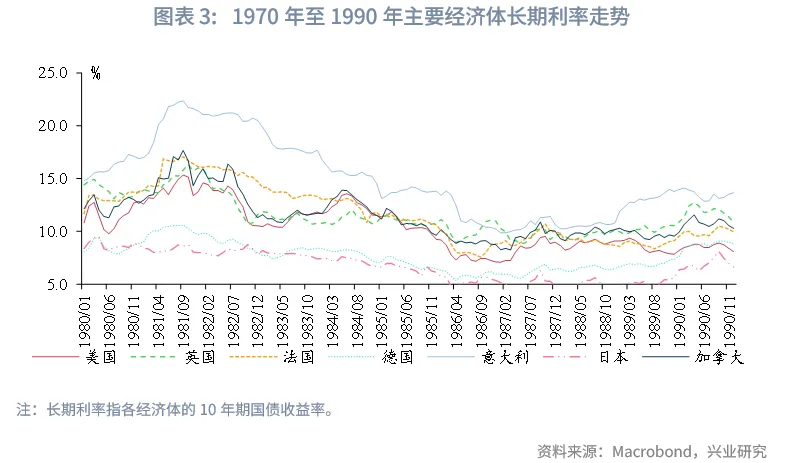

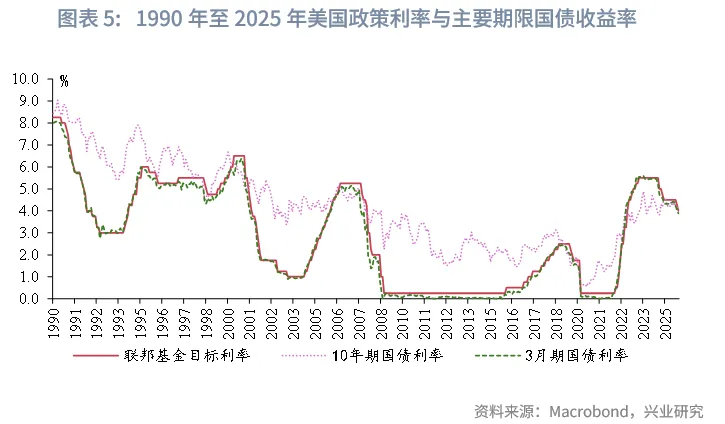

1980年代初,美国利率迎来剧烈的下行转折。为彻底打破通胀惯性,时任主席沃尔克将联邦基金利率推升至20%以上,长期利率随之升至约16%。这一前所未有的紧缩政策伴随产业结构、贸易格局、地缘格局重塑的完成,以及人口增速回落(领先20年),共同终结了持续十余年的高通胀循环,通货膨胀率从高点的13.5%急剧回落。1982年,美国因高利率冲击陷入衰退,联储随即将利率下调至8.5%,长期利率回落至约10%。1983年至1984年,因通胀预期略有反弹,联储再度加息至11.5%,长期利率升至二波峰值约14%。随着通胀在1984年底降至4%左右,长期利率随即回落。

然而,快速复苏使当局忽视了长期“高通胀—高利率”累积的金融脆弱性,低估了金融监管的薄弱环节,未意识到储贷机构在1970年代长期负利差经营下已深陷困境。1980年初期储贷机构大举进入高风险商业与房地产贷款,为不久后的危机埋下伏笔(Barth et al., 2004)。1980年代中期,国际油价暴跌使美国能源州经济急剧下滑,大量储贷协会的房地产贷款集中违约,推动长期利率从约7.0%回升至近9.8%。至1989年,已有逾千家储贷机构破产,政府不得不予以救助,成本规模达1500亿美元,占当年GDP约3%(FDIC, 1997;Barth et al., 2004)。

危机过后,长期利率重新回到下行轨道,而储贷危机的结束也标志着旧周期风险的彻底出清,成为新债务周期开启的关键分界点。此后,美国加速推进金融市场化与资本国际化,资金配置从银行体系向资本市场转移,信用创造的主导力量也由传统存贷机构转向证券化体系。宏观层面看,这种制度性转变显著扩展了金融体系的杠杆空间,为后续二十余年“大缓和”时期的债务扩张与全球金融化浪潮奠定了基础。

不同于英国主导的第一轮债务周期向美国主导的第二轮债务切换,这一次全球并未出现新旧利率锚的切换。美国凭借更强的经济韧性率先走出危机,继续稳居全球资金的核心位置。与此同时,英国、法国、意大利等国在1980年前后被迫同步大幅加息以抵御资本外流,货币政策独立性大幅下降;德国、日本则因制度差异展现出相对独立的轨迹。虽然欧洲主要国家在1970年代改为浮动汇率,但其“依附路径”明显分化:英国因伦敦是全球离岸美元中心,使英镑与美元高度联动;法国和意大利加入欧洲货币体系后,其利率与汇率格局逐渐向德国靠拢。结果就是,美国利率成为全球层面的主锚,而德国在欧洲区域内形成“次级锚”(Giavazzi & Giovannini, 1989;Bordo & MacDonald, 2005)。

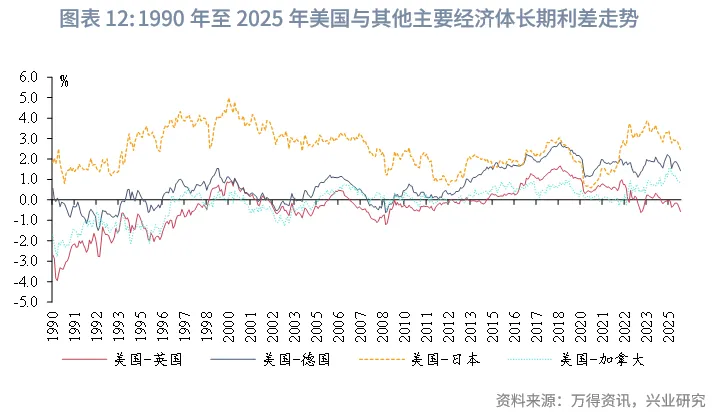

1980年代中后期,在通胀预期锚定后,美国长期利率中枢开始下移;相比之下,德国因市场深度与流动性不及美国、期限溢价更高,其长期利率略高于美国。法国、加拿大、意大利与英国的长期利率则普遍高于德国,反映出各自通胀预期与财政状况的差异。这种“美国为全球锚、德国为欧洲锚”的格局一直延续到1990年代欧元体系逐步成形。在欧盟框架确立后,欧洲内部利差收敛,全球利率体系的层级结构被重新塑造。

2.2 1991年至2000年:债务周期的早期扩张阶段

1990年海湾战争爆发后,通胀压力再度抬升,联储被迫将政策利率维持在8%以上的高位,长期利率同步上行至约9%。随后经济陷入短暂衰退,联储随即开启降息周期。至1991年3月,目标利率已降至6%,长期利率也回落至约8%。同年,经济随之触底回升,随后私营部门杠杆率在经历短暂去杠杆后重新抬头,信贷需求与资产负债表修复同步展开,标志着新一轮债务周期步入早期扩张阶段。此后,政策宽松持续推进,目标利率至1992年9月进一步降至3%,长期利率回落至约6.4%。随着通胀压力持续缓解,至1993年底,长期利率进一步滑落至约5.7%。

1994年,在劳动力市场持续收紧与通胀预期上扬的背景下,美联储连续加息6次,将联邦基金目标利率从3%提升至5.5%,带动长期利率从约5.7%攀升到8%左右,这轮快速紧缩引发了著名的“1994年债市大崩盘”。这一轮预防式加息实际上是联储为进一步锚定通胀预期所采取的主动行动。该年是美联储货币政策执行规则的关键转折点——联储首次在政策会议后公开宣布利率调整,标志着其政策反应方式开始向更透明、规则化的“隐性通胀目标制”框架演进(Bernanke et al., 2004)。在此之后,随着通胀预期逐步稳定、通胀风险溢价持续下降,长期利率中枢进入结构性下行阶段,美国私人部门的加杠杆斜率显著抬升。

进入1995年,通胀并未如预期般上行,为避免金融条件过度收紧而导致经济衰退,美联储当年降息50bp,并于次年1月再次降息25bp,推动长期利率回落至约5.6%。1996年,“互联网”等新经济叙事兴起,市场上调潜在经济增速与生产率预期,叠加联邦预算僵局与政府关门的担忧,长期利率一度升至约7%。1997年至1998年中,亚洲金融危机引发全球资金避险,大量资金流入美国国债,长期利率回落至约5.5%。到1998年第四季度,俄罗斯违约与LTCM危机导致全球金融市场动荡,美联储迅速降息75bp至4.75%,长期利率进一步回落至4.6%。

1999年,互联网浪潮全面爆发,同年《格拉姆–里奇–布莱利法案》颁布[1],市场预期拔高与金融管制放松共同推动私人部门杠杆加速上升。在这种“非理性繁荣”下,尽管美联储连续加息125bp至6%,带动长期利率上升至约6%,泡沫仍在持续扩张。2000年3月,企业盈利未能兑现,纳指见顶后明显回调,大量互联网企业破产。较为幸运的是,此次危机主要局限于股市与高科技行业,实体经济部门的直接敞口较小,未引发系统性危机。

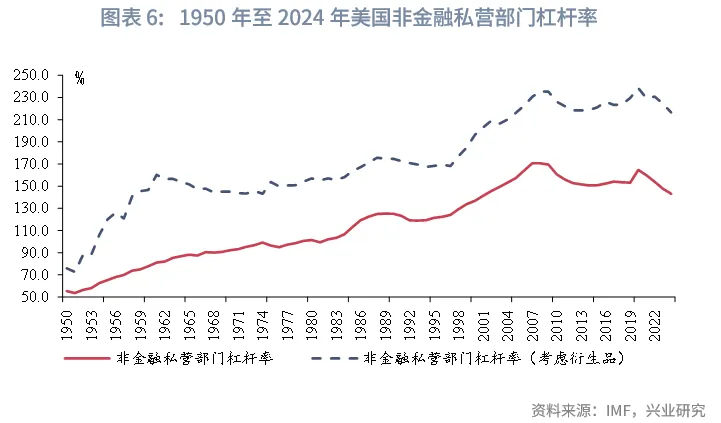

总的来看,此轮早期扩张阶段与由美国主导的上一轮债务周期在特征上既有相似之处,也存在明显差异。相似之处在于,两轮扩张均伴随高速增长、金融创新与金融自由化的同步推进。不同之处在于,尽管本轮扩张期间长期利率中枢持续下行,金融条件呈边际宽松,而名义利率水平仍大幅高于上一轮。受此影响,非金融私营部门杠杆率从低点约118%回升至137%;相比之下,20世纪初上一轮周期的早期扩张中,美国非金融私营部门杠杆率则是从约94%上升至约130%(一战前夕)。

2.3 2001年至2008年:债务周期的中期繁荣阶段

2001年,“9·11”恐怖袭击事件使市场恐慌进一步放大,美联储迅速转向全面宽松,至2001年底,连续4次共降息175bp至1.75%,但长期利率仅小幅回落至约5%。其主要原因在于,小布什政府推出大规模财政刺激,通过减税和扩张性支出对冲私人部门杠杆收缩,市场对美国财政可持续性的担忧有所抬升,期限溢价持续走高。此后,为进一步刺激需求并配合财政发债,美联储又降息2次共75bp至1%,带动长期利率回落至约4%。货币持续宽松与财政大幅扩张的组合,共同推动债务周期进入中期繁荣阶段。

与上一轮债务周期相似,房地产市场率先成为本轮债务快速扩张的核心载体。长期低利率与金融自由化深化的宏观环境催生了次级按揭贷款、抵押贷款支持证券(MBS)和担保债务凭证(CDO)等一系列复杂金融产品,在此推动下,私人部门再杠杆化趋势显著加强,美国非金融私营部门杠杆率由137%进一步攀升至2008年的171%。

2004年6月,为应对经济过热与通胀压力美联储再度启动加息周期,在随后两年内连续17次小幅加息,将联邦基金利率提高至5.25%,带动长期利率回升至约5%。流动性大幅收紧推动房地产周期开始出现转向迹象,按揭贷款违约率随之上升。2007年4月,次贷危机爆发并迅速外溢至全球市场,引发广泛避险情绪,长期利率由5%加速下行至约4%,标志着中期繁荣阶段进入尾声。危机爆发后,当局迅速以更激进的“财政—货币”组合应对。财政端,小布什政府紧急推出《经济刺激法案》托底消费;货币端,美国正式进入零利率时代,并实施量化宽松。长期利率亦在大幅宽松下快速降至约2.2%。

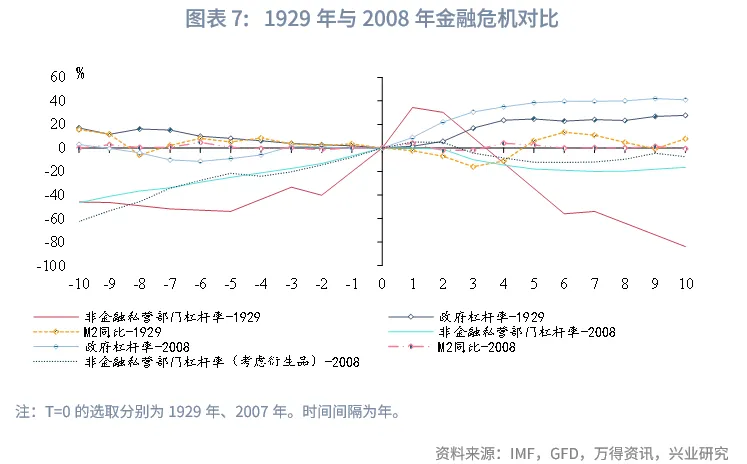

从更长历史视角来看,此轮美国非金融私营部门杠杆率的上升幅度与上一轮相当,若将金融衍生品对应的规模计入,则总体杠杆水平更高[2],但这场危机并未演化为大萧条。危机爆发后,私营部门杠杆率并未出现大幅去化,反而在短暂调整后维持高位,杠杆主要从非金融私营部门转移至政府部门,发生的是杠杆的转移而非去化,这是与1929年大萧条之后存在的较大不同。本轮危机中政策反应更快、力度更强,且财政与货币的协同机制得到充分发挥,从而有效阻断了典型的费雪式“债务—通缩”螺旋的形成(Almunia et al., 2010)。此后,债务周期由“中期繁荣”进入“后期动态(late-cycle dynamics)”阶段——经济增长逐渐依赖政策支撑与资产泡沫延展,形成以政策维持的“高杠杆稳态”。

2.4 2009年至今:债务周期的后期动态与顶点阶段

与以往两轮债务周期不同,本轮周期出现了明显且持久的“后期动态阶段”,根源在于“财政—货币”政策的高度协同使得债务清算过程被人为延缓。在这一阶段,宏观运行呈现出明确的政策循环:衰退风险上升时以降息、量化宽松和财政扩张托底;复苏与通胀回升后再以加息与缩表抑制过热;若出现过度繁荣,则实施更强紧缩。随着康波周期步入尾声、全要素生产率提升乏力,政策刺激逐渐由推动实体投资转向推升资产价格。低利率与充裕流动性使金融资产价格频创新高,而实体经济动能未同步增强,结构性风险随之累积:债务持续膨胀、政策空间收窄。随着债务增速长期快于收入增速,美国等发达经济体也逐步逼近债务周期的顶点。

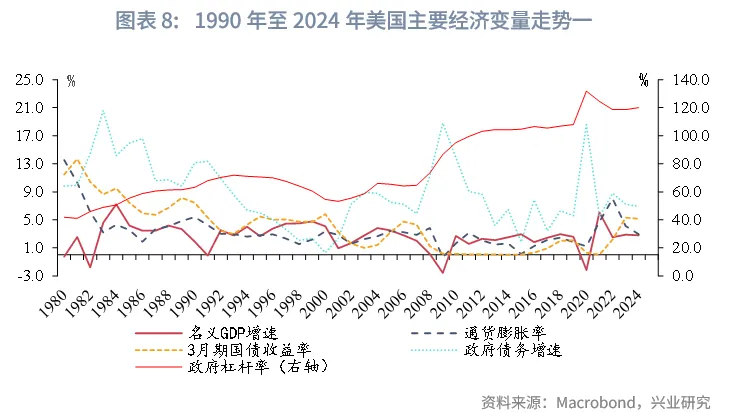

具体来看,在2009年至2014年,美联储通过三轮量化宽松和零利率政策大幅压低收益率曲线。长期利率在此期间持续下行,并于2012年7月降至约1.5%。随着经济复苏,长期利率在2013年升至2%以上,并在QE退出预期驱动下于2013年底升至约3%。2014年,受通胀预期持续走弱、期限溢价收窄等影响,长期利率再度回落至约2 %。同一时期,3个月期国债收益率长期徘徊在零附近,全要素生产率增速亦接近零。可见当时美国名义增长更多依赖货币化刺激,而非生产率改善。

2015年底,为推动货币政策回归常态并防止经济过热,美联储启动加息周期,至2018年底累计加息9次共225bp,将目标利率提升至2.25%-2.5%,但总体加息进程非常缓慢。期间,短期利率随着加息进程稳步抬升至约2.5%,而长期利率却呈现“先降后升”的走势。原因在于,2016年英国脱欧公投引发全球避险情绪飙升,大量资金流入美国债市,美国长期利率一度跌破1.5%,创历史新低;公投结束后,伴随避险情绪消退、风险偏好恢复,美国长期利率逐步回升,于2018年底至3%左右。随着经济不确定性上升以及美元流动性紧张,美联储自2019年8月再度开启降息周期并扩表,连续三次降息共75bp至1.75%。长期利率提前反应,自2018年底的3%持续下行至2019年8月的1.5%,后随着降息落地而小幅反弹。

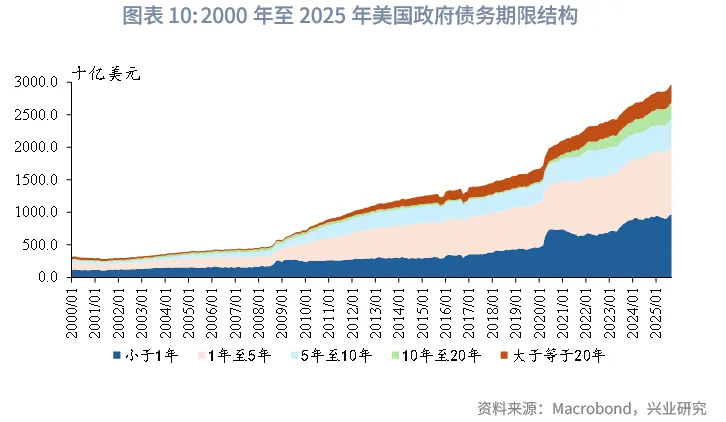

2020年新冠疫情的爆发使债务周期进入加速赶顶阶段。为防止经济大幅衰退,美联储迅速将联邦基金利率降至零并重启无限量QE(在1933年罗斯福政府期间就采用过这种直升机撒钱的模式),长期利率从1.2%降至0.5%,创下历史新低,反映出市场流动性全面泛滥与避险需求飙升。财政端,联邦政府开启“直升机撒钱”[3],政府杠杆率攀升至132%的历史新高,财政赤字率达14.9%,为二战后罕见极值。2020年下半年,随着经济逐步复苏,长期利率自低点回升至约1.5%,并在2021年全年在1.5%左右窄幅震荡。

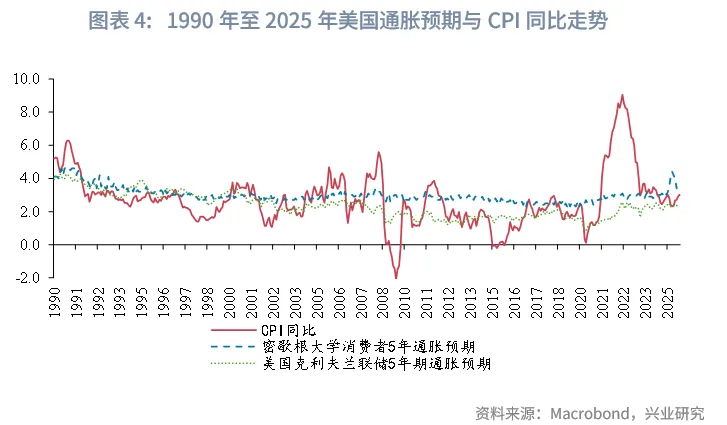

极度宽松的财政与货币政策放大了疫情的供给侧冲击。2022年,美国通胀率一度突破9%,迫使美联储启动快速加息,但加息进程开启仍相对滞后。至2023年7月,联邦基金目标利率提升至5.5%,带动长期利率触及5%。与此同时,为防止急剧加息引发衰退,财政端仍维持高额支出。为弥补赤字融资缺口,美国债务总额屡次触及法定上限,引发市场对财政可持续性的担忧。美国经济由此形成了“高杠杆—高利率—高赤字”的宏观格局。同时,这也标志着美国债务周期从“后期动态平衡状态”逐步走向“周期顶点”。

2.5 美国债务周期不同阶段利率表现总结

此轮由美国主导的全球第三轮债务周期,在四个阶段的持续时间与利率演化路径上,都与英国主导的债务周期及美国主导的上一轮债务周期呈现出显著差异。这些差异主要源自财政—货币制度、人口结构演变以及全球金融一体化程度的不同。

具体来看,本轮周期的“早期扩张”阶段利率呈现高位震荡式下行。主要发达经济体在20世纪70年代普遍经历高利率、高波动的利率环境,政策利率虽自历史高位逐步回落,但下行过程中伴随明显的剧烈波动。各国长期利率的标准差普遍超过1%,显示出显著的不确定性。该阶段的核心特征在于,政策推动下的通胀预期逐步被重新锚定,为随后债务周期的扩张奠定了通胀回落和货币稳定的基础。

进入“中期繁荣阶段”后,与前两轮周期不同,在本轮债务周期中,主要发达经济体的长期利率均呈现出中枢下移、波动收敛的特征。全球视角下,美国与其他主要经济体之间的利差收窄,反映出全球资本市场在高度一体化背景下的利率趋同趋势,美国利率的外溢效应带动全球利率水平同步下移(Clark, 2009)。该时期,主要发达经济体的利率波动率已下降至与美国相近的水平,约为0.5%左右。从欧洲视角来看,欧元区内部各国债券收益率与德国国债走势高度一致,跨国利差接近于零,而与英国利率的相关性显著下降。这一格局反映出欧元区内部金融一体化的显著加强,以及市场对欧元区主权违约风险的极低定价(Ehrmann & Fratzscher,2015)。美国全球利率锚的地位在该阶段进一步强化,欧元区利率则从“以德国为锚”转变为“内部收敛、整体中枢锚定美国”。

次贷危机后,美国快速由“中期繁荣”过渡至“后期动态”阶段,而部分核心经济体爆发债务危机。欧元区因主权与银行风险叠加陷入债务危机,全球利率格局被改写,波动率大幅上升。欧债危机期间,欧元区内部主权信用被快速且剧烈地重新定价:德国国债成为避险资产、收益率大幅下行,而其他成员国利率显著上升,利差迅速走阔(Schuknecht et al., 2010)。尽管欧洲央行随后大幅降息,但财政因素与银行风险削弱了货币政策传导,长期利率仍难下行(Dell’Ariccia et al., 2017)。2014年,欧央行启动零利率与QE后,欧元区国债收益率再度趋于收敛,但国别溢价依然明显。最典型的是在非常规货币操作影响下,德、法两国长期利率持续下行,一度接近甚至跌破零[4]。

当前债务周期已行至“顶点阶段”,与以往不同的是,这一顶点可能会持续更久。尽管拐点尚未显现,全球利率格局已由分化重新趋同,主要发达经济体普遍进入“高利率—高债务”的组合,就连此前独行其道的日本也退出YCC,与美国利差明显收窄。财政可持续性重新成为海外市场定价核心,长期利率的变化正逐渐脱离通胀与政策预期的主导,更多受到债务负担、利息支出压力与长期财政空间的约束。

三、债务周期以及长债利率前景推演

3.1 融资压力上升与紧平衡的延续

当前,人工智能尚未拉动美国潜在劳动生产率,而且巨额资本支出背景下,市场现在希望看到应用端的落地以及营收利润增长,与此同时政策空间已被严重压缩——财政端受制于债务可持续性、货币端受限于再通胀压力,三者共同作用使得“经济增长—通胀—债务增长”形成了微妙的“紧平衡”状态。任何一方的变动,无论是财政进一步扩张、货币政策再度变动或AI 技术革命引发新一轮生产率跃升,都可能成为打破这一平衡的触发点,推动债务周期进入“去杠杆”阶段。

从美联储的行为中可见端倪。自2024年9月开始降息以来,其政策取向愈发谨慎。前期市场普遍呼吁降息,但联储担忧关税冲击带来的再通胀风险,多次通过前瞻指引释放偏鹰信号;待通胀压力缓和后,迅速转向重点关注就业放缓与信贷收缩等衰退风险。这种在“通胀防线”与“增长底线”之间摇摆的政策取向,恰恰体现出美联储在债务周期顶点附近的两难处境——既担心过度宽松引发新一轮通胀与资产泡沫,又害怕不适度放松导致债务链断裂、经济失速。某种意义上,美联储此刻正“走在钢丝上”,在维持“高杠杆—高利率—高赤字”平衡的同时,竭力避免成为打破周期稳定的导火索。

拉长来看,更为严峻的是,除显性债务外,养老金与医疗支出等隐性负债正在快速累积。在多数发达经济体,这类社会保障负债的规模已远超政府债务本身,成为新的“隐性债务高墙”。这一现象与人口结构变化密切相关——婴儿潮一代正在从劳动与纳税者转变为退休与福利领取者,劳动人口占比下降、财政支出刚性上升,进一步压缩了经济的再融资空间与政策灵活性。

3.2 长债利率5%-6%的上限能否再次奏效

3.2.1 三轮债务周期中的长债利率上限存在较大差异

不过尽管几轮债务周期中主要经济体均面临过债务压力上升以及长债利率上升的困局,但对比三轮债务周期可以发现,除了1970至1980年代通胀预期全面脱锚阶段,长期利率的顶部大多在5%-6%左右徘徊。

根据经典的费雪理论,长期名义利率可近似分解为实际利率加上通胀预期。因此,不同历史阶段长期利率上限的差异,归根结底由两类因素共同塑造:(1)长期可维持的实际利率上界,由潜在增速、人口结构、资本回报率、安全资产供给以及制度稳定性等深层结构性因素所决定。(2)通胀预期能够被抬升到的最高水平,取决于“财政-货币”制度、价格形成机制及总供给情况,而在金本位约束下这一上限天然较低[5]。

以英国主导的第一轮债务周期来看,长期利率整体可控且在后期保持相对平稳,主要源于两方面因素:其一是制度优势的支撑,使得英国国债成为了全球稀缺的安全资产;其二是人口增速与工业增速逐渐走平,同时通缩预期较强,共同压低了利率中枢。

美国主导的全球第二轮债务周期期间长债利率上限之所以大幅突破5%-6%区间,源于制度与宏观环境的深刻变化。在20世纪中叶以前,通胀上行并不必然带来长期利率的同步攀升,即便在M2增速长期快于实际 GDP、通胀显著上扬的阶段(如一战与二战期间的通胀与货币扩张高峰),长期利率的上限仍被压在较低水平。其核心原因在于,当时长期利率上限受到金本位制度与行政性干预的约束。例如二战后长期实施收益率管制,将长端国债利率固定在低位。加之劳动力人口增速长期下行、战后全球安全资产供给普遍偏紧,进一步压低了利率中枢,使长期利率上限始终维持低位。

1970年代的情况则完全不同,随着金本位体系崩塌、通胀预期全面脱锚以及二战后人口大爆发,长期利率首次出现大幅向上突破,并形成与通胀同步暴升的格局。这一轮高通胀之所以得以持续蔓延,也与两股力量的叠加密切相关:一方面,自1960年代起货币增速显著提高,随后与走弱的产出增速形成了结构性背离(Dewald,1998);另一方面,美国劳动人口在同期快速扩张,内生需求显著走强,在供给冲击背景下进一步放大了通胀压力。二者共同作用,推动了1970年代持续而顽固的高通胀。

第三轮债务周期开启后,长债利率开启漫长下行,直至2020年10年美债利率最低逼近0.5%后开启反弹,此后最高触及 5%。整体来看,疫情后美国劳动年龄人口增速虽短暂回升,但主要依赖移民拉动,而在当前右翼力量上升、移民政策趋紧的大环境下,这一支撑难以持续。在这种低潜在增长与弱人口结构背景下,目前推升长期利率的核心压力主要来自另一端:自2000年以来货币增速长期快于产出增速,形成了持续性的货币超发力量。

3.2.2 货币增速与长期利率关系不稳定

从历史视角看,货币增速与长期利率的关系并不稳定,其联动性随全球货币制度的更迭而呈现出鲜明的阶段性特征。1940年以前,主要经济体皆为金本位制,货币供给主要取决于黄金储备变化,而长期利率则由通胀与实际利率决定。二者的决定机制关联性较弱,进而导致相关性整体较弱。1941年至1951年,美国政府实施收益率管制,将名义长期利率锁定在低位,而战时财政扩张又推高了货币增速,造成了货币数量与利率完全脱节的极端情形。随后美国退出收益率管制,货币增速也显著下降。

1958年后,布雷顿森林体系稳定性开始削弱,黄金持续外流,货币扩张大幅突破黄金约束,货币增速与长期利率之间的结构性关联开始显现:货币扩张更直接地影响通胀预期和名义利率,二者的走势开始呈现同步性。1970年代后期,通胀预期急剧脱锚使得长期利率一度大幅突破货币增速,形成名义利率“超调”。1980年代至1990年代初期,随着通胀重新锚定,名义利率回落并再度与货币扩张保持大体一致的走势。1994年后,货币增速与长期利率之间的相关性再度弱化。一方面,金融创新与资本市场深化吸收了大量超发货币;另一方面,人口老龄化与全球储蓄过剩持续压低自然利率。二者共同削弱了货币数量对利率变动的解释力。大量研究指出,在利率长期下行与金融中介风险承载能力提升的环境下,新增货币往往难以流入实体经济,而是更倾向进入股票、债券等资产(Gagnon et al., 2011;Miranda-Agrippino & Rey, 2020;Borio,2014)。从美国居民与非营利组织部门的资产流量亦可观察到相同规律:其权益资产净买入与M2增速长期趋势高度同步,股票市场事实上已成为21世纪最主要的流动性蓄水池。

展望未来,流动性已不仅是影响未来资产价格走势的重要因素,在当前全球流动性已超GDP的背景下,也已经是影响全球宏观经济的重要因素。在弱潜在增速与高债务约束下,资产价格对流动性的敏感度可能长期维持高位。美股在资产负债表渠道中的权重处于历史高位,使其更容易成为政策关注的焦点,甚至替代传统信用渠道,承担“稳定器”角色。不过考虑到美国当前的经济结构已与20世纪70年代存在较大差异,即使美股出现较大波动,资金也很难大量外溢至实体经济,这使得资金外溢对通胀影响总体相对受控,叠加人口老龄化趋势难以逆转,长期利率中枢大幅上行风险(指大幅突破5%-6%区间)总体可控。同时若长期利率存在较大的上行风险,类似于二战后的收益率控制手段也是可以采用并在一定程度上压制利率的。

文章来源:兴业研究公众号

1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有

经营许可证编号:粤B2-20190408

粤ICP备12006556号